患者さんへ

消化器内科

消化器は食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆嚢、胆管、膵臓という幅広い臓器があり、それぞれ多くの疾患があります。

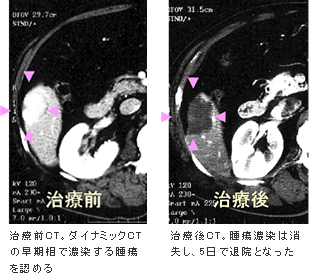

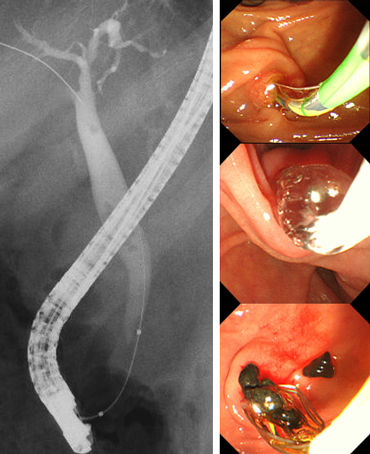

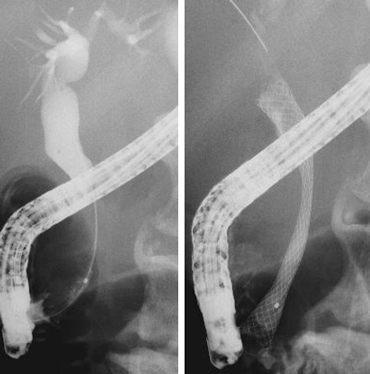

消化器内科では、その中で肝臓、胆嚢、胆管、膵臓の疾患を、肝臓専門の医師および胆膵(胆嚢、胆管、膵臓)専門の医師が診療を担当します。具体的な主な対象疾患としては、肝炎、肝硬変、肝細胞癌、転移性肝がん、脂肪肝、胆石、胆嚢炎、胆嚢癌、胆管癌、膵炎、膵癌、閉塞性黄疸などがあげられます。

また外科や放射線科など他科との連携も重視しており、内科的治療と外科的治療、放射線科領域の手技を組み合わせた最善の治療を心がけています。

採用情報

採用情報 研修医募集・病院見学

研修医募集・病院見学 組合員専用

組合員専用 パンフレットダウンロード

パンフレットダウンロード