病気のはなし

高齢者のがん診療

がん患者さんの高齢化

いま日本において少子高齢化は重大な社会問題であるのはご存じの通りかと思います。一般的な高齢者の定義は65歳以上とされ、65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者とするのが一般的ですが、最近は診療の中で65歳の患者さんを見ると「若い」と思ってしまうくらい、外来・特に入院患者さんの高齢化はより顕著なように感じます。さて、当科も多くの肺癌患者さんの診療にあたっていますが、同様に肺癌患者さんの高齢化も進んでおります。2025年の人口統計によると65歳以上は29%、75歳以上は17%ですが、2021年の全国がん罹患データによると肺癌の新規罹患者のうち65歳以上が85%、75歳以上でも51%を占めていますので、定義上ではほとんどの肺癌の患者さんは「高齢者」になっているのが現状です。

高齢者のがん診療と高齢者機能評価

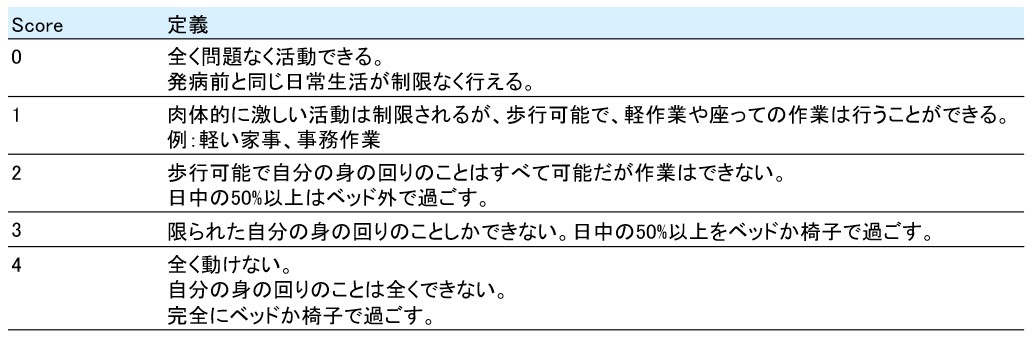

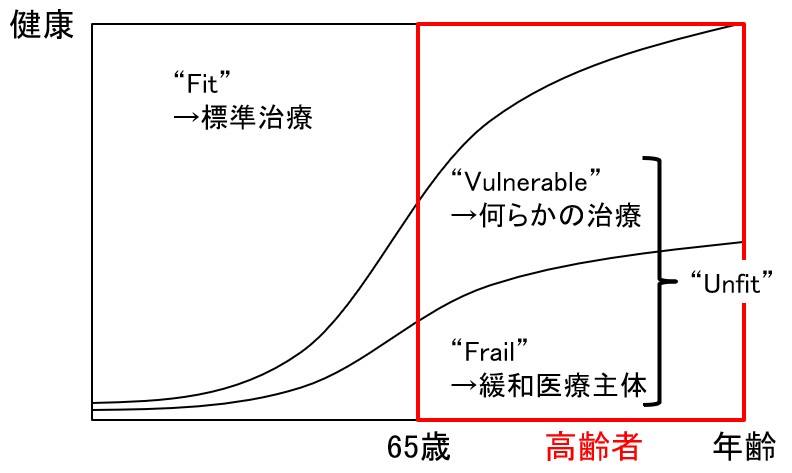

高齢者のがん診療にあたっては、「暦年齢」で一律に決めるものではないとされています。高齢者は複数の持病があって多くの薬を服用していたり、生理学的機能の低下(老化現象)、低栄養状態、認知機能低下、社会経済的制限なども見られたりする一方で、それらの個人差が非常に大きいからです。したがって従来はECOG-PS(パフォーマンスステータス)という日常生活度の標準基準(表1)に基づいて臨床試験が実施・検証されていたり、治療方針を検討したりしていましたが、PSは良好そうに見えてもいざ治療を開始すると想定以上に副作用が強く出てぐったりしてしまい治療継続も難しくなった、という患者さんも実際にいらっしゃるように、それだけでは推し量れない患者さんの状態があります。そこで昨今さまざまな癌種で、「高齢者総合機能評価(CGA)」を行い、それに基づいて、元気な非高齢者と同じ標準治療を受けることができる状態(Fit)とそうでない状態(Unfit)に大別し、Unfitをさらに強度を弱めた何かしらの治療なら可能な状態(Vulnerable)と積極的な治療困難で緩和医療が主体となる状態(Frail)に細分化することが求められるようになってきました(図1)。このような高齢者機能評価を行い治療方針を考えることで、治療の副作用が減る可能性や、QOL(生活の質)が保たれやすい可能性が示唆されています。一方で、少なくとも肺癌の領域においては、Vulnerableな患者さんにどの治療を選択するか、あるいは抗がん剤をどれくらい減量して投与するか、等についてはエビデンス(証拠)に乏しく、ガイドラインにも明記されていないのが現状です。

表1:ECOG-PS(米国東海岸癌臨床試験グループ作成 パフォーマンスステータス)

表1:ECOG-PS(米国東海岸癌臨床試験グループ作成 パフォーマンスステータス)

図1:”Fit”/”Vulnerable”/”Frail”の分類

図1:”Fit”/”Vulnerable”/”Frail”の分類

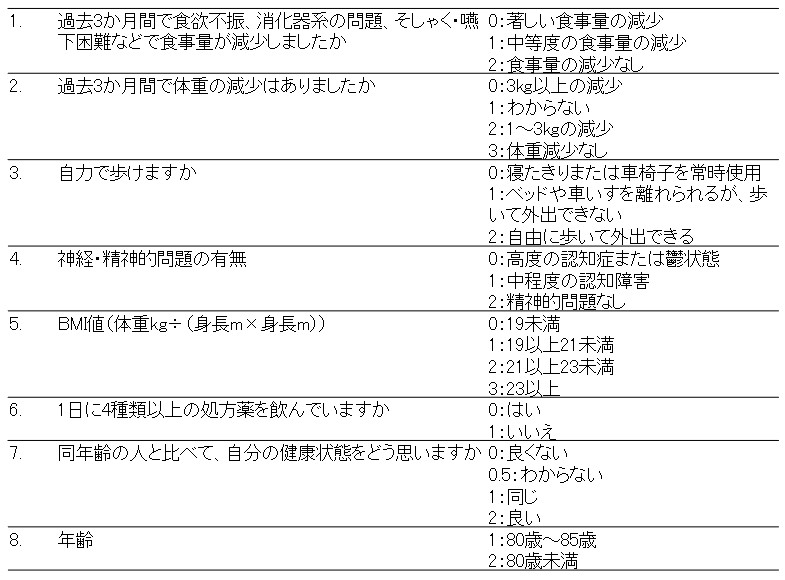

当院でも高齢者機能評価スクリーニングツールであるG8(表2)を用いて評価を行っております。17点満点中で一般に15点以上がFitと考えられていますが、本稿をお読みになっている皆様は何点くらいでしょうか?また、単にスクリーニングを行うのみならず評価を行う過程でさまざまな側面からお話を伺うことで、どのくらいの治療強度に耐えられるだろうか検討するとともに、がん看護専門看護師や薬剤師、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士等の多職種が患者さんに関わらせていただいております。

また、何らかの認知機能低下(認知症)があり、「意思決定能力」が低下しているがん患者さんも増えてきており、診療方針を悩むケースもしばしば見られるようになってきております。当科におきましても、原則ご本人様に病名告知は行い、わかりやすく説明を行うように努め、そのうえで本来の患者さんの価値観(患者さんが最も大切にしていること)や希望を伺いながらご本人ご家族および多職種で「意思決定支援」を行い、適切な診療方針を一緒に考えていきたいと思います。

表2:高齢者機能評価スクリーニングツールG8

表2:高齢者機能評価スクリーニングツールG8

状態が良くなくても可能な肺癌治療はある?

さて、ここでは肺癌の薬物療法について説明します。肺癌の治療の3本柱として、「手術」「放射線治療」「薬物療法(化学療法)」があり、肺癌の進行度(ステージ)によって方針が変わりますが、すでに進行・転移している場合は、薬物療法が治療の中心となります。肺癌の薬物療法も3本柱があり、「(細胞傷害性)抗がん剤」「免疫療法(主に免疫チェックポイント阻害剤)」「分子標的治療薬」で、それぞれを単独または組み合わせて治療を行います。

「抗がん剤」とは細胞が増殖する機構を障害する薬剤で、正常細胞と癌細胞へのダメージの差があることを利用して治療量を決めます。したがって、正常細胞にも少なからずダメージを与えますので、治療可能かどうかは古くから全身状態次第です。

「免疫療法」とは、がん細胞に対する免疫能(排除能力)を高める治療を指し、そのうち、がん細胞のもつ「免疫細胞からの攻撃を回避するメカニズム」をキャンセルさせる治療が免疫チェックポイント阻害剤です。肺癌において有効性が示されており、時に劇的に効く患者さんもいらっしゃいます。いくらか状態が悪くても抗がん剤より良好な効果が得られることが報告されている一方で、状態の悪い患者さんほど一般に効果が乏しかったり副作用が強く出やすかったりします。

「分子標的治療薬」は、がん細胞に存在する遺伝子異常を標的とした治療です。正常な細胞は生きていく過程で偶然に、あるいはタバコをはじめとする有害物質にさらされた結果、細胞の働きを指令する「遺伝子」に傷がついてしまい、癌化につながることが知られています。分子標的治療薬はピンポイントにその異常のある遺伝子を標的としているため、正常細胞への影響、つまり副作用を抑えつつ良好な効果が得られることが多いため、全身状態(例えば上述のPS)が悪い患者さんでもしばしば治療に用いることが出来ます。ただし、この分子標的治療薬は、対応する治療薬がある「特定の遺伝子異常」が検出された場合「のみ」使用できる(例えばEGFR遺伝子異常がある場合「のみ」EGFRチロシンキナーゼ阻害剤が使用できる)ため、一部の患者さん(多くは非喫煙者)でしか使用できない点に注意が必要です。

まとめ

いわゆる臨床試験の結果から導き出された「標準治療」とは元気な非高齢者にとっての最善の治療であることが多いため、さまざまな背景をもつ高齢者患者さんに一律に行うことは適切ではなく、積極的ながん治療を行わないことが適切である場合もあります。一方で、単に「高齢」というだけで治療をあきらめる理由には必ずしもなりませんし、がんの種類・性質よっては、元気でない方でも少ない副作用で良好な効果の得られる治療選択肢をご提示できる可能性がありますので、まずはご相談ください。

詳しくはこちらの診療科にて

採用情報

採用情報 研修医募集・病院見学

研修医募集・病院見学 組合員専用

組合員専用 パンフレットダウンロード

パンフレットダウンロード